每日甘肃网记者王占东文/图

9月7日中午,位于甘肃省最北端中蒙交界的马鬃山,北风呼啸。

大风吹进路边山坡嶙峋的石缝内,发出尖利的吼叫,欲将彼此紧扣的黑色石片连根拔起,带走镶嵌他们的最后一坯沙土。

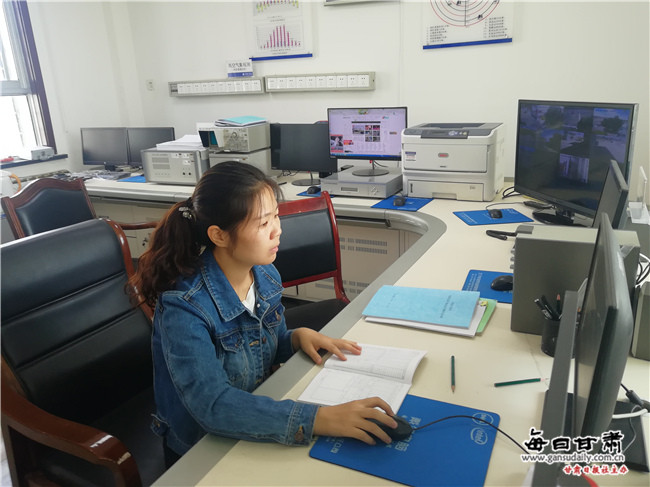

14时,29岁的兰州女孩成静坐在肃北县马鬃山气象站的电脑前,窗外所有的天气要素一览无余地呈现在屏幕上,她盯着气压、气温、湿度、风、能见度等气象数据,镇定地按下了鼠标,之后对记者说:“14时的观测数据已经发送给了位于兰州的甘肃省气象局。”

成静在传送气象数据信息

她指尖轻点的这一动作,让站在旁边53岁的工程师、老综合观测员杨卫民充满了感慨:“我到马鬃山气象站18年了,18年前的工作条件到今天真是翻天覆地。那时所有气象数据都要人工观测,风越大越要往外跑,15分钟内采集完20多项数据,再回来手工编报,然后用手摇电台滴滴答答地向兰州发报,不论刮风下雨、白天黑夜……”

“一小时一报,要有一项资料缺报,就永远错过了,那是气象观测业务的重大事故!”杨卫民说,“这事故大到啥地步?不仅影响预报,更影响着我国与其他国家进行这一地气象资料的交换。”

然而,这么重要的气象站,却位于联合国环境规划署世界保护检测中心列为的最不适宜人类居住的“生命禁区”里。

马鬃山位于巴丹吉林沙漠边缘地带,属八百里瀚海——莫贺延碛的一部分,是一片广袤无垠的黑色戈壁滩。自古以来,马鬃山以凶险艰苦著称,让古人望而胆怯,勒足不敢前行。

自1957年建立气象站以来,先后有300多名中国“气象人”在这“地上不长草、天上无飞鸟”的“生命禁区”里顽强拼搏。从用驴驮水,用骆驼驮粮,用煤油灯照明,用手摇台电发报的筚路蓝缕中走来,以一代接着一代干的奉献,为祖国和世界气象观测事业交出一份份及时准确的“测天”答卷。

尤其是改革开放以来,特别是党的十八大以来,马鬃山气象站快速走向现代化,成为中国乃至全人类挺立在“生命禁区”的气象观测高地,受到中国和世界气象界的赞扬,两次被中国气象局授予“全国气象部门双文明建设先进集体”称号。

马鬃山气象站的世界价值

今日马鬃山气象站观测场一角

“马鬃山气象站是甘肃唯一的边防气象站,影响我国的西伯利亚冷空气首先是从这里进来的,这一地区的气象观测资料对下游天气预报制作起着关键的指导作用。”马鬃山气象站站长张春江介绍,“这里又是附近方圆数百公里区域内唯一的气象站,是国际气象观测网格中在附近区域内的唯一观测点,它监测的资料是中国和世界气象组织观测和研究全球气候不可或缺的一部分。”

进入马鬃山的道路和路边的黑色山脉。

杨卫民介绍,按照世界气象组织的要求,各成员国每天会于早晚八点分别在日本东京、俄罗斯莫斯科的国际气象资料交换站进行各自所需的气象资料交换。而马鬃山气象站的观测资料是我国与其他国家进行气象观测资料交换的重要观测点。

酒泉市气象局一名专家介绍,气象无国界,研究全球气候需要全球气候观测网格的数据,这个网格越密集,对气象专家研究全球气候的科学性、准确些、前瞻性的帮助越大,而马鬃山气象站是附近较大区域内唯一的气象站,它的重要性有着世界意义。

肃北蒙古族自治县马鬃山气象站始建于1957年12月1日,其前身为野马街气象站,离现址相距35公里,1961年地址名称改为肃北蒙古族自治县野马街戈壁滩。由于生活、交通、医疗等各方面条件困难,经中国气象局批准,于1982年1月1日迁至现址,位于马鬃山镇东面,为国家一类艰苦台站之一。2012年初,由国家基本气象站升级为国家基准气候站。马鬃山气象站主要开展测报业务,现基本业务有地面测报、高空测报、酸雨观测、闪电定位观测。