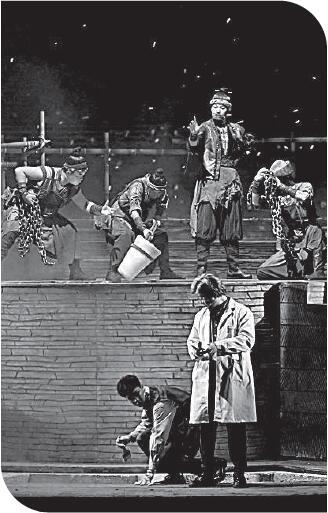

郑久强在车间。赵伟龙供图

郑久强在车间。赵伟龙供图 郑久强。赵伟龙供图

郑久强。赵伟龙供图

长城网唐山5月1日讯(赵伟龙 安晓双 记者 邢丁)“你看,通过观察钢花的大小和颜色,我们就能判断钢水的温度……”站在偌大的炼钢车间里,一身灰色工装的郑久强摆弄着手中的炼钢镜给记者讲解着,28年的炼钢生涯让他练就了只凭肉眼就能判断出高炉内钢水温度的绝活儿!这个“独门功夫”也让现今全靠仪器获得钢水温度数据的新人们赞叹不已。

作为一名炉前工,能目测钢水温度是最关键的技术。温度高了,会增加消耗;温度低了,容易出生产事故。一般炼钢过程温度控制在1600至1700摄氏度之间,而出钢温度判断误差不能超过5摄氏度。在当时的设备条件下,想要炼出一炉好钢,必须依赖于工人对炉温的判断,而工人对炉温的判断主要靠长期经验的积累。这是别人教不了的硬功夫。

为了炼出一双“火眼金睛”,郑久强就从目测练起,一炉接一炉地盯,根据钢水颜色学习判断温度。1600多摄氏度的钢水十分刺眼,一炉下来,眼睛被刺得生疼,可郑久强硬是连盯好几炉,盯得眼睛又红又肿,直到现在都见不了强光。

功夫不负有心人。当年在全厂技术大比武中,他10次目测炉温误差不过5摄氏度,最准的一次连1摄氏度都不差,入厂一年就成为二助手。1993年,23岁的郑久强被破格提拔,成为唐钢历史上最年轻的炉长。他用了4年时间,打破了“培养一名炉长最少需要十年”的纪录。

2002年,来自全国各地的20多位炼钢好手齐聚唐钢,参加“全国冶金系统炼钢职业技能大赛”。在目测炉温的比赛环节,郑久强走到炼钢转炉前,仔细观察了炉内火焰和钢水液面,自信地说:“炉温1648摄氏度。”当评委和观众的目光聚集到测温仪表上时,大家惊住了。测温仪表的指针正好停在1648摄氏度上!那场大赛,郑久强以总分第一的成绩摘取了“全国炼钢状元”的桂冠,也成就了他“华夏第一炼钢工”的美誉。

作为炼钢专家,郑久强深知,光有技术不行,还要通过技术创新提高技术的含金量。近几年来,他先后申报了《一种降低铝镇静钢脱氧剂消耗的脱氧工艺》等4项国家发明专利。为突破从经验炼钢向科学炼钢转变的技术瓶颈,他利用所学专业知识,总结了“三二四”炼钢操作法,该操作法全面推广后,结束了炼钢厂50多年来完全靠经验炼钢的历史。

随着钢铁行业的发展和炼钢技术水平的提高,炼钢生产中不断出现新问题,且问题的难度越来越大。郑久强从没服过输。双渣操作法是近年来行业内推广的新型生产工艺,脱磷效率难以把握,渣中含铁珠等技术难题一个接着一个,但与常规冶炼工艺相比,造渣料消耗与钢铁料消耗大幅降低带来的“诱惑”深深吸引着郑久强。

经过一年的攻关摸索,郑久强总结出了双渣冶炼前期的高效脱磷技术、快速倒渣技术、降低双渣倒渣过程中铁珠含量等先进技术,使前期脱磷率达到了60%以上,年创效益1300万元。

“要做就要创出一流的业绩”。这是郑久强的人生格言,更是一名“河北大工匠”的责任担当。